Si je parle de l’amour à propos du dandysme, c’est que l’amour est l’occupation naturelle des oisifs. Mais le dandy ne vise pas à l’amour comme but spécial. Si j’ai parlé d’argent, c’est parce que l’argent est indispensable aux gens qui se font un culte de leurs passions; mais le dandy n’aspire pas à l’argent comme à une chose essentielle; un crédit indéfini pourrait lui suffire; il abandonne cette grossière passion aux mortels vulgaires. Le dandysme n’est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit.

|

Le dandysme, qui est une institution en dehors des lois, a des lois rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ses sujets, quelles que soient d’ailleurs la fougue et l’indépendance de leur caractère. Les romanciers anglais ont, plus que les autres, cultivé le roman de high life, et les Français qui, comme M. de Custine, ont voulu spécialement écrire des romans d’amour, ont d’abord pris soin, et très judicieusement, de doter leurs personnages de fortunes assez vastes pour payer sans hésitation toutes leurs fantaisies; ensuite ils les ont dispensés de toute profession. Ces êtres n’ont pas d’autre état que de cultiver l’idée du beau dans leur personne, de satisfaire leurs passions, de sentir et de penser. Ils possèdent ainsi, à leur gré et dans une vaste mesure, le temps et l’argent, sans lesquels la fantaisie, réduite à l’état de rêverie passagère, ne peut guère se traduire en action. Il est malheureusement bien vrai que, sans le loisir et l’argent, l’amour ne peut être qu’une orgie de roturier ou l’accomplissement d’un devoir conjugal. Au lieu du caprice brûlant ou rêveur, il devient une répugnante utilité.

Si je parle de l’amour à propos du dandysme, c’est que l’amour est l’occupation naturelle des oisifs. Mais le dandy ne vise pas à l’amour comme but spécial. Si j’ai parlé d’argent, c’est parce que l’argent est indispensable aux gens qui se font un culte de leurs passions; mais le dandy n’aspire pas à l’argent comme à une chose essentielle; un crédit indéfini pourrait lui suffire; il abandonne cette grossière passion aux mortels vulgaires. Le dandysme n’est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit.

0 Commentaires

Quoi qu'on inventât, le roman se pouvait résumer en ces quelques lignes : savoir pourquoi monsieur Un tel commettait ou ne commettait pas l'adultère avec madame Une telle; si l'on voulait être distingué et se déceler, ainsi qu'un auteur du meilleur ton, l'on plaçait l’œuvre de chair entre une marquise et un prosateur à la coule, on la campait entre un soupirant de barrière et une fille quelconque; le cadre seul différait. La distinction me paraît avoir prévalu maintenant dans les bonnes grâces du lecteur, car je vois qu'à l'heure actuelle il ne se repaît guère des amours plébéiennes ou bourgeoises, mais continue à savourer les hésitations de la marquise, allant rejoindre son tentateur dans un petit entresol dont l'aspect change suivant la mode tapissière du temps. Tombera ? Tombera pas ? cela s'intitule étude psychologique. Moi je veux bien.

J'avoue pourtant que, lorsqu'il m'arrive d'ouvrir un livre et que j'y aperçois l'éternelle séduction et le non moins éternel adultère, je m'empresse de le fermer, n'étant nullement désireux de connaître comment l'idylle annoncée finira. Il y a quelque chose que le langage que nous utilisons avec les êtres que nous aimons le plus au monde -et sait-on qui?- est très loin d'approcher, fût-ce au comble de la communication, quelque chose qui ne nous appartient pas, mais nous concerne, quelque chose comme le dieu des chrétiens, et le Christ: " Ne me touchez pas."

Il y a quelque chose qui résiste à cette communication, qui ne veut pas de cela, et qui pourtant nous travaille jour et nuit, au moment même de l'étreinte physique avec l'étrangère par excellence, dans sa figuration la plus animale, pourquoi faut-il que l'on soit deux à ce moment-là, quelque chose d'insaturable, d'incommensurable, toujours en avant toujours en arrière, jamais au garde-à-vous du présent. Nous n'avons pas lieu. Il y a quelque chose qui veut que notre vie, comme on dit, reste entre deux chaises, qui fait que tout ce qu'on va aimer ou haïr, êtres ou choses, est comme renvoyé au néant que nous sommes quand cette chose nous manque, au néant que nous sommes quand cette chose nous assiste. Il y a quelque chose qui demande à être dit par l'homme, et justement, et uniquement par l'homme, parce que l'homme est infirme de naissance, et que cette chose a bien choisi sa victime, lui donnant à parler sans lui donner la parole. D'où viennent tous nos maux, toutes nos félicités, sinon de cette chose que nous avons à dire et ne disons jamais ? Elle existe entre l'homme qui parle et l'homme qui se tait, on passe à son voisin jusqu'à ce que le voisin disparaisse dans un trou, victime à son tour de cette quête absurde, de la recherche passionnée de ce quelque chose trop souvent transformé en quelqu'un, mais quel homme en sait plus qu'un autre à ce degré de catastrophe glorieuse? Il y a quelque chose qui ronge l'homme, qui lui permet de mourir avant sa mort, de vivre après sa vie; lui permet d'être -un peu- là. Je crois bien que ce quelque chose, c'est la poésie. Tout mon malheur, peut-être, et toutes mes joies -le malheur seul, les joies nombreuses- vient plutôt d'avoir recherché la poésie de mes semblables, ce qu'ils secrétaient de poésie sans le savoir, que tout le reste qui est néant à l'état pur, c'est de leur avoir demandé de me rendre la pareille -quelle étrange expression- de me rendre la parole, leur parole après la mienne, mon malheur vient de ce que, pour la plupart, ils ne l'ont pas voulu, ne m'ont pas cru, gardant pour eux ce qu'ils croyaient leur secret, comme si tout secret n'était à tout le monde et à personne. Lire des poèmes m'est alors devenu presque indifférent, c'est l'homme que j'aurais voulu apprendre par coeur, le poème de l'homme sans poème, mais gorgé de poésie, et s'ils m'ont trouvé agressif ou désarmé, ou je ne sais quoi qu'ils savent, j'espère, eux, les hommes que j'ai connus, que j'ai aimés -l'amitié est plus violente que l'amour, plus guerrière- sans doute était-ce par cela même que je leur demandais de me donner, par-delà l'indifférence générale, par-delà l'indifférence des sexes et des situations. Le mot con renvoie à des considérations d’ordre intellectuel, lato sensu, l’insulte visant alors les capacités de compréhension : résoudre un problème, comprendre un raisonnement, appréhender des règles logiques, utiliser des paramètres pour mener à bien une finalité. Mais un con peut aussi parfaitement mener à bien un processus sans voir que le but est inutile ou vicié. On verra alors qu’un con ne manque pas toujours d’intelligence.

Le mot con est aussi utilisé pour qualifier l’aveuglement devant l’expérience, qui mène à des jugements illusoires, à des idées banales, à des comportements psychorigides, dogmatiques et bornés. On l’utilise également dans le vocabulaire relationnel : un con ne prend pas en considération, ou fort peu, autrui. Il est peu sympathique, dénigrant ou méprisant. Au con manque alors la psychologie nécessaire pour compatir avec les autres. On utilise aussi cette insulte pour marquer la carence culturelle, mais une carence qui est incroyable, peu commune, tant la culture attendue est élémentaire. On peut noter que l’insulte qualifie les personnes qui disposent normalement des moyens d’éviter d’être con. On suppose par exemple que les données d’un problème sont utilisables par tous. On ne traitera pas de con celui qui ignore tout d’un sujet particulier, celui qui n’arrive pas à résoudre un problème mathématique complexe, ni une personne victime d’un accident, d’une maladie, ou autre, qui l’empêchent d’utiliser toutes ses capacités. On est d’autant plus con qu’on a la capacité de ne pas l’être. Alors je traite l’autre de con parce qu’il devrait savoir, parce qu’il devrait faire. La connerie est impuissance, impossibilité, inertie, inaptitude de l’être à résoudre des problèmes de toute sorte en s’adaptant. Mais cela, insistons, relève de tout ce qui est considéré comme basique. Avec un peu de réflexion … Le mot con marque ainsi une incapacité surprenante, un manque étonnant compte tenu de l’aptitude considérée comme commune. L’insulte qualifie celui à qui manque ce qui normalement ne doit pas manquer. ‘Normalement’ désigne ici ce qui est généralisé, commun, partagé, élémentaire. Mais le mot qualifie aussi une connaissance, un savoir-faire qui est légitimement attendu et qui fait défaut, comme on attend d’un médecin une certaine compétence. Mais ce qui frappe est la constance du manque. Un con, en effet, ne tire aucune conclusion de son échec et continue. Il persévère dans son comportement, de même que l’attitude dogmatique fixe l’individu dans une croyance constante qui le met complètement à l’écart des faits. La même attitude fait des ravages chez les technocrates qui appliquent ou mettent au point des règles inapplicables ou totalement imperméables aux situations concrètes. Et ils insistent. Il convient alors de savoir tirer des leçons de l’expérience afin de s’adapter au monde, afin d’adapter la théorie à la pratique, et inversement. Cette adaptation, cette ouverture différencient un con occasionnel et un con qui persiste. Cette persistance est la marque du dogmatisme qui, loin de tirer des leçons de la réalité, reste éperdument attaché à des principes, à une théorie que les faits contredisent manifestement. Il y a ici une impossibilité à rendre la théorie adéquate au réel. La certitude de détenir la vérité exclut toute possibilité d’infirmation, quand bien même celle-ci serait avérée.(...) La connerie est une insistance établie que rien ne peut déstabiliser (...) Un con a tendance à généraliser : il élargit son ego au reste du monde, pensant alors que chacun doit penser et agir comme lui. L’ego, mais aussi la culture propre, ou ego collectif. Le premier est l’affirmation de la « normalité » de sa propre éducation, de ses principes qui, « normaux », doivent nécessairement convenir à tous ; le second est une sorte de mégalomanie de sa propre culture que les autres peuples devraient adopter, ou devant laquelle il devrait « se courber » : chauvinisme, patriotisme et toutes les dérives qui s’ensuivent. Mais attention de ne pas confondre l’ego individuel dont il est question ici avec un ego hyper développé. Il ne s’agit nullement ici d’évoquer l’égocentrisme, mais l’ego « moyen », l’ego « normal », l’ego commun. Car il suffit qu’il y ait tout simplement ego pour qu’il recherche un moyen d’échapper à la reconnaissance et à la responsabilité de son erreur, de son illusion, de son échec. Alors c’est la quête de l’excuse, du motif, de la justification, et la plupart du temps en ne considérant pas le bon sens élémentaire. Alors l’ego peut finir dans l’échappatoire la plus ridicule et ainsi dans la connerie : j’ai perdu, oui mais j’avais mal dormi, j’avais mal mangé, j’avais le soleil dans les yeux, et l’autre avait triché, certainement, et j’avais mal à l’orteil, etc. Nous sommes tous plus ou moins dans ce cas. Pour éviter ici d’être con, il faut garder sa vigilance, sa lucidité, sa modestie en ne perdant pas de vue le réel. L’ego se justifie en effet par une désarticulation entre ses propos et les faits, entre ses propos et la vraisemblance. L’ego, trop fort, finit dans la psychorigidité. Têtu, il ne bouge pas d’un iota. Mais parfois le nombril est trop petit, alors un con, loin d’être enraciné, flotte aux quatre vents, il change sans cesse d’avis, prêt à suivre les propos du premier beau parleur venu. C’est alors sans doute dans les extrêmes que l’on trouve le plus de cons. Q'u’il s’agisse du gros con qui manque de psychologie élémentaire et de moralité dans ses relations avec les autres ; qu’il s’agisse du petit con suffisant qui méprise l’expérience et ce qu’il considère comme « has been », etc., on constate que la connerie est toujours un écart par rapport au réel, à ce qui convient, à ce qui est juste, précis, en relation avec les choses écart qui ne devrait pas être dans la mesure où il est légitimement supposé que la personne a tous les moyens de ne pas être conne. La connerie est une inadéquation constante, têtue et surprenante qui sépare l’homme de lui-même, des autres et du monde. Elle est ainsi liée à la psychologie, à la morale, à la rationalité, à l’expérience. Si la connerie est un manque, elle est ce vide, ce déséquilibre qui sont une carence de l’intelligence. C’est dans la mesure où l’on est capable d’intelligence qu’on peut être con. Notre comportement, notre relation au monde est toujours menacée par la connerie précisément parce que le monde dans lequel nous vivons exige une adaptation. L’intelligence demeure alors en danger, en recherche perpétuelle pour maintenir un équilibre qui n’est pas donné a priori. Toute intelligence est risque, et tout risque est celui de la connerie. Mais ne perdons pas de vue que la raison, que la pensée n’est pas l’expression spontanée du comportement humain. Elle est construite, édifiée, et cela prend du temps, nécessite de l’éducation, un apprentissage et ainsi un effort. Nous ne sommes pas immédiatement portés à analyser, à peser, à réfléchir. Nous sommes bien plus enclins à suivre nos croyances, nos désirs, nos aspirations, nos espoirs, à entretenir les illusions, à suivre la facilité. La crédulité est première. Le doute second. Un con, d’ailleurs, ne doute jamais. Là est aussi le terreau de la connerie. Ce n’est pas alors la connerie qui devrait nous étonner, mais l’intelligence, car la première est facile, immédiate, alors que la seconde est difficile et lente. Toute l’éducation, toute la culture ont précisément pour objet de lui faire prendre le dessus alors qu’elle est dessous (...) La connerie consiste à mépriser l’autre, à l’ignorer, à le déconsidérer. Elle consiste en un jugement et un comportement réducteurs, rigides, qui tronquent l’homme et le monde en identifiant la totalité du réel à l’un de ses éléments, jugement définitif, immobile, rigide, auquel s’ajoutent la suffisance, la vanité, l’immodestie. Elle consiste en une opinion banale, ordinaire et qui est considérée comme originale. La connerie consiste à porter un jugement définitif sur les choses, sûr de lui-même. C’est précisément parce que ce genre de fixité rassure, tranquillise par les bornes qui sont aussi des repères, que la connerie est toujours constamment là. La connerie consiste à « sauver son ego », « sauver sa culture », « sauver son intelligence », sauvetage qui est capable des pires absurdités et qui fait appel à la raison pour garantir sa position, mais qui l’utilise mal. La littérature est une fille tardive de cette occupation primitive - inventer et raconter des histoires - qui a humanisé l'espèce, l'a raffinée, a transformé l'acte instinctif de la reproduction en source de plaisir et en cérémonie artistique - l'érotisme- et a jeté les êtres humains sur la route de la civilisation, façon subtile et élevée qui ne fut possible qu'avec l'écriture - qui apparaît dans l'histoire plusieurs milliers d'années après le langage. Le voyage vers la fiction qu'entreprenaient ensemble les êtres primitifs chaque fois qu'ils se réunissaient pour entendre raconter des histoires de la bouche des conteurs a-t-il altéré substantiellement l'écriture - la littérature ? Essentiellement non. L'écriture a donné aux histoires une forme plus serrée et soignée, et les a rendues plus personnelles, complexes et élaborées, en les diversifiant et les affinant jusqu'à doter certaines d'entre elles de difficultés qui les rendaient inaccessibles au grand public, ce qui était en soi inconcevable dans le genre de fictions orales adressées à l'ensemble de la communauté.

Et d'autre part, l'écriture a donné aux fictions une stabilité et une permanence que ne pouvaient avoir les fictions orales, transmises de père en fils et de génération en génération, de peuple à peuple et de culture à culture, qui, comme le montrent toutes les compilations qu'on a faites de ces récits, légendes et gestes conservés par la tradition orale au fil des ans, se diversifient et se transforment au point de ne plus paraître provenir d'un tronc commun ni garder de parenté entre elles. Mais, sans tenir compte des variantes formelles et de la métamorphose à laquelle est inévitablement soumise la littérature orale, il y a indubitablement une ligne de continuité entre celle-ci et la littérature écrite, entre la fiction racontée et écoutée et celle qu'on lit, du moins en ce que toutes deux représentent à l'origine et dans leur dessein : un mouvement mental du fragile être humain pour sortir de la cage où se déroule sa vie et atteindre une liberté et une initiative qui le font échapper à l'espace et au temps, étendent et approfondissent ses expériences en lui faisant vivre, comme par magie, d'autres actions, aventures, passions, et lui permettent de s'emparer de la variété de destins, même les plus extravagants et périlleux, que les fictions bien conçues et racontées - les fictions persuasives -, entendues ou lues, incorporent à sa vie. Et quand personne ne me lira, ai-je perdu mon temps de m'être occupé tant d'heures oisives à pensées si utiles et agréables ? Moulant sur moi cette figure, il m'a fallu si souvent m'interroger et composer pour m'extraire, que le patron s'en est affermi et quelque peu formé soi-même. Me peignant pour autrui, je me suis peint pour moi de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait, livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie; non d'une occupation et fin tierce et étrangère comme tous autres livres.

Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si curieusement ? Car ceux qui se repassent par fantaisie seulement et par langue de temps en temps, ne s'examinent pas si précisément, ni ne se pénètrent, comme celui qui en fait son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à un registre de durée, de toute sa foi, de toute sa force.[...]Combien de fois m'a cette besogne diverti de pensées ennuyeuses ! et doivent être comptées pour ennuyeuses toutes les frivoles. [...] J'écoute à mes rêveries parce que j'ai à les noter. Combien de fois, étant marri de quelque action que la civilité et la raison me prohibaient de reprendre à découvert, m'en suis-je ici soulagé, non sans dessein de publique instruction ! [...] Je n'ai aucunement étudié pour faire un livre ; mais j'ai un peu étudié parce que je l'avais fait [...]. Si tes parents t'ont donné des habits élégants, ne fixe pas les yeux sur toi pour te contempler, ne gesticule pas de joie, ne t'offre pas complaisamment aux regards de tous. Ce serait vouloir ressembler au singe ou au paon. Laisse les autres te regarder et ignore toi-même que tu es bien mis. Plus grande est la fortune, plus aimable est la modestie. Laisse au moins cette consolation, à ceux qui sont moins bien partagés de la fortune, de pouvoir se considérer eux-mêmes sans trop de déplaisir. Les riches qui étalent le faste de leurs vêtements semblent reprocher aux autres leur indigence et éveillent l'envie.

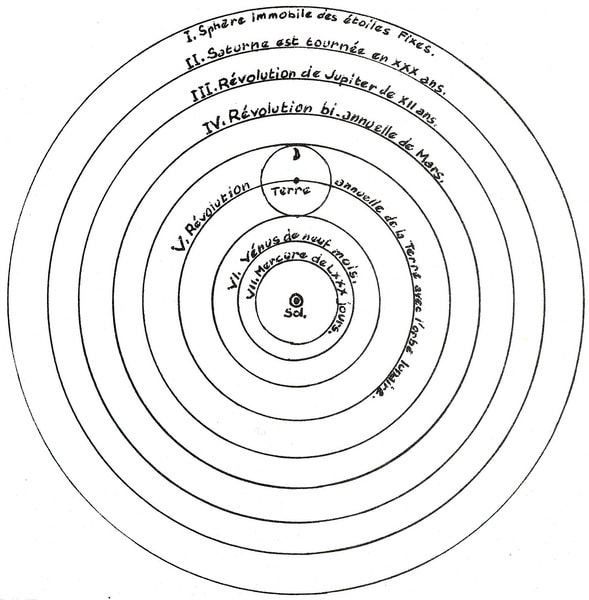

L'ordre des sphères suit dans ce mode, commençant le début depuis le plus haut. La première et la plus haute de toutes est la sphère des étoiles fixes les contenant toutes et soi-même : et pour cette raison immobile, c'est-à-dire le lieu de l'univers auquel soit rapporté le mouvement et la position de tous les autres astres. En effet parce que certains estiment que celle-ci est encore mue d'un certain mode, nous assignerons une autre cause pourquoi elle apparaîtrait ainsi, en déduction du mouvement terrestre.

Saturne première des errantes suit, qui emplit son circuit en 30 ans. Après celle-ci Jupiter mobile par une révolution en douze ans. Ensuite Mars qui tourne en deux ans. La révolution annuelle obtient dans l'ordre le quatrième lieu, dans lequel nous disons qu'est contenue la Terre avec l'orbe lunaire comme un épicycle. En cinquième lieu Vénus est ramenée le neuvième mois. Enfin Mercure tient le sixième lieu, faisant le circuit en l'espace de quatre-vingt jours. Au milieu de tous réside véritablement le Soleil. Qui en effet poserait dans ce très beau temple ce flambeau en un autre ou meilleur lieu que celui d'où il pourrait illuminer tout en même temps ? Puisque certains non ineptement l'appellent la lampe du monde, d'autres la pensée, d'autres le conducteur. Trimégiste [l'appelle] Dieu visible, l'Électre de Sophocle observant tout. Ainsi certainement le Soleil, comme sur un trône royal gouverne la famille des Astres agissant autour. La Terre également n'est pas du tout privée du serviteur lunaire, mais, comme dit au sujet des êtres animés, la Lune a la plus grande parenté avec la Terre. Cependant la Terre engendre par le Soleil, et est imprégnée d'un enfantement annuel. Nous trouvons donc sous cet arrangement une symétrie à admirer, et un noeud certain d'harmonie du mouvement et de la grandeur des orbes, tel qu'il ne peut être trouvé par un autre mode. Lenteur coupable des foules dominicales et des lagunes vénitiennes.

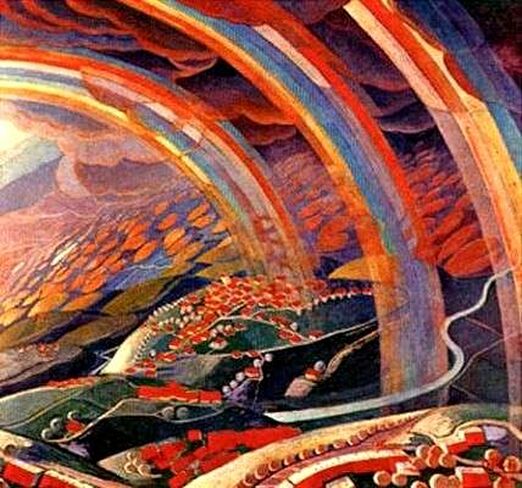

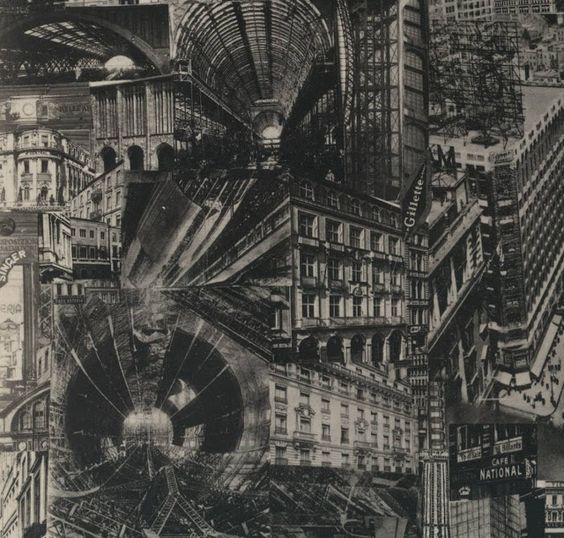

La vitesse (réalisant) la synthèse intuitive de toute la force en mouvement est naturellement pure. L’analyse rationnelle de toutes les fatigues en repos est naturellement immonde . Après la destruction de l’antique Bien, et de l’antique Mal, nous créons un nouveau Bien : la vitesse, et un nouveau Mal : la lenteur. Vitesse = synthèse de tous les courages en action. Agressive et guerrière . Lenteur= analyse de toutes les prudences stagnantes. Passive et pacifiste. Vitesse= dépassement des obstacles, désir de neuf et d’inexploré. Modernité, hygiène. Lenteur= arrêt, extase, adoration immobile des obstacles,nostalgie du déjà vu, idéalisation de la fatigue, et du repos, pessimisme à propos de l’inexploré. Romantisme rance du poète-voyageur et sauvage, et du philosophe chevelu, à lunettes et sale. Si prier veut dire communiquer avec la divinité, courir à grande vitesse est une prière. Sainteté de la roue et de l’ornière. Il faut s’agenouiller devant la vitesse tournante d’une boussole gyroscopique : vint mille tours à la minute, vitesse mécanique maximale atteinte par l’homme. Il faut ravir aux astres le secret de leur vitesse stupéfiante, incompréhensible. Nous participerons donc à la grande bataille céleste, nous affronterons les astres boulets lancés par des canons invisibles; nous rivaliserons avec l’étoile 1830 Groombridge, qui vole à 241 kilomètres à la seconde, avec Arturo qui vole à 413 kilomètres à la seconde. Invisibles artilleries mathématiques. Guerres en quoi les astres, devenant en un instant projectiles et artillerie, luttent de vitesse pour échapper à un astre plus grand ou pour frapper un plus petit. Nos saints sont les innombrables corpuscules qui pénètrent dans notre atmosphère à une vitesse moyenne de 42000 kilomètres à la seconde. Nos saintes sont la lumière et les ondes électromagnétiques. 3 x 10 puissance 10 mètres à la seconde. L’ivresse de la grande vitesse en automobile n’est pas que la joie de se sentir fusionner avec l’unique divinité. Les sportsmen sont les premiers catéchumènes de cette religion. Prochaine destruction des maisons et des villes, pour former des grandes réunions d’automobiles et d’aéroplanes. Lieux habités par le divin : les trains , les wagons-restaurants (manger en vitesse). Les stations ferroviaires; spécialement celles de l’Ouest américain, où les trains lancés à cent à l’heure passent, avalant sans s’arrêter l’eau dont ils ont besoin, et les sacs postaux. Les ponts et les tunnels. La place de l’opéra de Paris. Le Stand de Londres. Les circuits automobiles. Les films cinématographiques. Les stations radiotélégraphes. Les grandes conduites qui précipitent des colonnes d’eau alpestre pour arracher à l’atmosphère l’électricité motrice. Les grands couturiers parisiens qui grâce à l’invention rapide des modes, créent la passion de la nouveauté et la haine du déjà vu. La cité la plus moderne et active comme Milan qui selon les Américains a le punch ( coup net et précis, avec lequel le boxeur met son adversaire knock-out). Les champs de bataille, les mitrailleuses, les fusils, les canons, les projectiles sont divins. Les mines et les contre-mines rapides. Faire sauter l'ennemi AVANT que l’ennemi ne vous fasse sauter. Les moteurs à explosion et les pneumatiques d’une automobile sont divins. Les bicyclettes et les motocyclettes sont divines. L’essence est divine. Extase religieuse qu’inspire le cent chevaux. Joie de passer de la troisième à la quatrième vitesse. Joie d’appuyer sur l’accélérateur. Pédale ronflante de la musicale vitesse. Dégoût qu’inspire les personnes engluées dans le sommeil. Répugnance que j’éprouve à me coucher le soir. Je prie chaque soir mon ampoule électrique, parce qu’une vitesse s’y agite furieusement . L’héroïsme est une vitesse qui s’est rattrapée elle-même, parcourant le plus vaste des circuits. 1. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité.

2. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace, et la révolte. 3. La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing. 4. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse.Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive... une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace . 5. Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant dont la tige idéale traverse la terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite... C'est en Italie que nous lançons ce manifeste de violence culbutante et incendiaire, par lequel nous fondons aujourd'hui le Futurisme parce que nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène d'archéologues, de cicérones et d'antiquaires. L''esprit nouveau qui dominera le monde entier ne s'est fait jour dans la poésie nulle part comme en France. La forte discipline intellectuelle que se sont imposée de tout temps les Français leur permet, à eux et à ceux qui leur appartiennent spirituellement, d'avoir une conception de la vie, des Arts et des Lettres qui, sans être la simple constatation de l'Antiquité, ne soit pas non plus un pendant du beau décor romantique.

L'esprit nouveau qui s'annonce prétend avant tout hériter des classiques un solide bon sens, un esprit critique assuré, des vues d'ensemble sur l'univers et dans l'âme humaine, et le sens du devoir qui dépouille les sentiments et en limite ou plutôt en contient les manifestations. Il prétend encore hériter des romantiques une curiosité qui le pousse à explorer tous les domaines propres à fournir une matière littéraire qui permette d'exalter la vie sous quelque forme qu'elle se pré sente. Explorer la vérité, la chercher, aussi bien dans le domaine ethnique, par exemple, que dans celui de l'imagination, voilà les principaux caractères de cet esprit nouveau. Cette tendance du reste a toujours eu ses représentants audacieux qui l'ignoraient; il y a longtemps qu'elle se forme, qu'elle est en marche. Cependant, c'est la première fois qu'elle se présente consciente d'elle-même. C'est que, jusqu'à maintenant, le domaine littéraire était circonscrit dans d'étroites limites. On écrivait en prose ou l'on écrivait en vers. En ce qui concerne la prose, des règles grammaticales en fixaient la forme. Pour ce qui est de la Poésie, la versification rimée en était la loi unique, qui subissait des assauts périodiques, mais que rien n'entamait. Le vers libre donna un libre essor au lyrisme; mais il n'était qu'une étape des explorations qu'on pouvait faire dans le domaine de la forme. Les recherches dans la forme ont repris désormais une grande importance. Elle est légitime. Comment cette recherche n'intéresserait-elle pas le poète, elle qui peut déterminer de nouvelles découvertes dans la pensée et dans le lyrisme ? L'assonance, l'allitération, aussi bien que la rime sont des conventions qui chacune a ses mérites. Les artifices typographiques poussés très loin avec une grande audace ont l'avantage de faire naître un lyrisme visuel qui était presque inconnu avant notre époque. Ces artifices peuvent aller très loin encore et consommer la synthèse des arts, de la musique, de la peinture et de la littérature. Il n'y a là qu'une recherche pour aboutir à de nouvelles expressions parfaitement légitimes. Qui oserait dire que les exercices de rhétorique, les variations sur le thème de : Je meurs de soif auprès de la fontaine n'ont pas eu une influence déterminante sur le génie de Villon ? Qui oserait dire que les recherches de forme des rhétoriqueurs et de l'école marotique n'ont pas servi à épurer le goût français jusqu'à sa parfaite floraison du XVIIe siècle? Il eût été étrange qu'à une époque où l'art populaire par excellence, le cinéma, est un livre d''images, les poètes n'eussent pas essayé de composer des images pour les esprits méditatifs et plus raffinés qui ne se contentent point des imaginations grossières des fabricants de films. Ceux-ci se raffineront, et l'on peut prévoir le jour où le phonographe et le cinéma étant devenus les seules formes d'impression en usage, les poètes auront une liberté inconnue jusqu'à présent. Qu'on ne s'étonne point si, avec les seuls moyens dont ils disposent encore, ils s'efforcent de se préparer à cet art nouveau (plus vaste que l'art simple des paroles) où, chefs d'un orchestre d'une étendue inouïe, ils auront à leur disposition: le monde entier, ses rumeurs et ses apparences, la pensée et le langage humain, le chant, la danse, tous les arts et tous les artifices, plus de mirages encore que ceux que pouvait faire surgir Morgane sur le mont Gibel, pour composer le livre vu et entendu de l'avenir. Mais généralement vous ne trouverez pas en France de ces "paroles en liberté" jusqu'où ont été poussées les surenchères futuristes, italienne et russe, filles excessives de l'esprit nouveau, car la France répugne au désordre. On y revient volontiers aux principes, mais on a horreur du chaos. Nous pouvons donc espérer, pour ce qui constitue la matière et les moyens de l'art, une liberté d'une opulence inimaginable. Les poètes font aujourd'hui l'apprentissage de cette liberté encyclopédique. Dans le domaine de l'inspiration, leur liberté ne peut pas être moins grande que celle d'un journal quotidien qui traite dans une seule feuille des matières les plus diverses, parcourt des pays les plus éloignés. On se demande pourquoi le poète n'aurait pas une liberté au moins égale et serait tenu, à une époque de téléphone, de télégraphie sans fil et d'aviation à plus de circonspection vis-à-vis des espaces. La rapidité et la simplicité avec lesquelles les esprits se sont accoutumés à désigner d'un seul mot des êtres aussi complexes qu'une foule, qu'une nation, que l'univers n'avaient pas leur pendant moderne dans la poésie. Les poètes comblent cette lacune et leurs poèmes synthétiques créent de nouvelles entités qui ont une valeur plastique aussi composée que des termes collectifs. L'homme s'est familiarisé avec ces êtres formidables que sont les machines, il a exploré le domaine des infiniment petits, et de nouveaux domaines s'ouvrent à l'activité de son imagination : celui de l'infiniment grand et celui de la prophétie. Dilemme de l’individu : il voudrait n’être qu’au fondement de lui-même mais quête avec angoisse l’approbation de ses proches. Il voudrait pouvoir dire comme l’ex-yippie Jerry Rubin : « Je dois m’aimer assez pour n’avoir pas besoin des autres pour être heureux. » Formule improbable et qui rappelle cette autre de l’économiste français Léon Walras : « Être libre, c’est se sentir quitte de tous les autres. » Le solipsisme ne fonctionne pas ou avec de multiples ratés. L’affirmation qu’on n’a besoin de personne va de pair avec le constat désolé que personne n’a besoin de nous, l’orgueil de l’autosuffisance avec l’angoisse d’être seul, l’aspiration à se distinguer avec l’imitation frénétique des autres. Tel est le tourment du misanthrope : pratiquer la séduction par l’invective, mendier les suffrages des hommes tout en les méprisant, cacher son envie démesurée de compagnie sous les apparences de l’éloignement. Il se doit d’être dans le monde pour le vomir et si le monde lui tourne le dos, il lit dans cette froideur la justesse de son diagnostic et vaticine sur la méchanceté de la foule. Nous sommes libres, en démocratie du moins, d’aimer qui nous voulons, d’embrasser la sexualité de notre choix mais vient un moment où il faut prendre le risque de l’autre qui va bouleverser nos attentes, nous affranchir du triste tête-à-tête avec nous-mêmes. L’indépendance n’est pas le dernier mot de l’homme, voilà ce que nous dit l’amour qui place une foi aveugle en l’autre : de là que le pire des malheurs sur terre soit la disparition des quelques personnes qui nous sont chères et sans lesquelles la vie n’a plus ni sens ni saveur. Mais l’amour n’est pas le dernier mot de la destinée humaine s’il signifie ennui et malheur, voilà ce que nous dit l’individualisme. Nous ne cessons de nous débattre entre ces deux injonctions, de confondre la liberté du choix amoureux, immense progrès, avec le choix de la liberté individuelle. Dans un cas, on développe une solidarité conjugale qui surpasse le moi insulaire de chacun des conjoints; dans l’autre on fait passer l’ego avant le nous, au risque de juxtaposer deux solitudes. S’il y a un rêve moderne (vieux comme le monde mais aujourd’hui massivement partagé), il tient tout entier dans cette double aspiration : jouir de la symbiose avec l’autre tout en restant maître de sa vie.

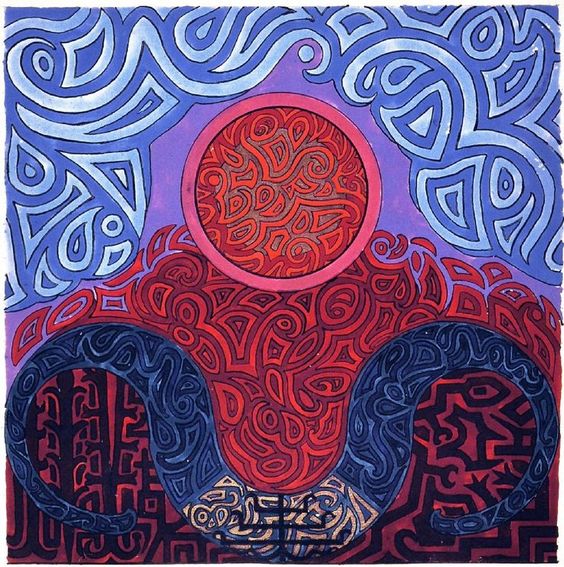

La primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza: el signo y el objeto representado eran lo mismo. La escultura era un doble del modelo; la fórmula ritual una reproducción de la realidad, capaz de reengendrarla. Hablar era recrear el objeto aludido. La exacta pronunciación de las palabras mágicas era una de las primeras condiciones de su eficacia. La necesidad de preservar el lenguaje sagrado explica el nacimiento de la gramática, en la India védica. Pero al cabo de los siglos los hombres advirtieron que entre las cosas y sus nombres se abría un abismo. Las ciencias del lenguaje conquistaron su autonomía apenas cesó la creencia en la identidad entre el objeto y su signo. La primera tarea del pensamiento consistió en fijar un significado preciso y único a los vocablos; y la gramática se convirtió en el primer peldaño de la lógica. Mas las palabras son rebeldes a la definición. Y todavía no cesa la batalla entre la ciencia y el lenguaje.

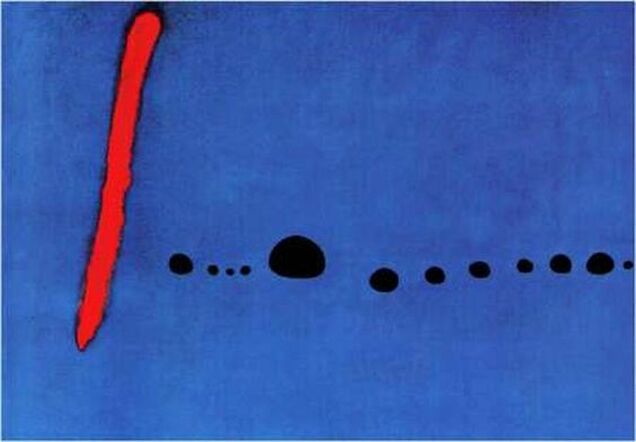

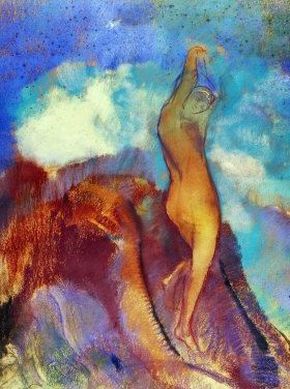

La historia del hombre podría reducirse a la de las relaciones entre las palabras y el pensamiento. Todo período de crisis se inicia o coincide con una crítica del lenguaje. De pronto se pierde fe en la eficacia del vocablo «Tuve a la belleza en mis rodillas y era amarga», dice el poeta. ¿La belleza o la palabra? Ambas: la belleza es inasible sin las palabras. Cosas y palabras se desangran por la misma herida. Todas las sociedades han atravesado por estas crisis de sus fundamentos que son, asimismo y sobre todo, crisis del sentido de ciertas palabras. Se olvida con frecuencia que, como todas las otras creaciones humanas, los Imperios y los Estados están hechos de palabras: son hechos verbales. En el libro XIII de las Analectas, Tzu—Lu pregunta a Confucio: «Si el Duque de Wei te llamase para administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida? Él Maestro dijo: La reforma del lenguaje». No sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos* el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa. Nietzsche inicia su crítica de los valores enfrentándose a las palabras: ¿qué es lo que quieren decir realmente virtud, verdad o justicia? Al desvelar el significado de ciertas palabras sagradas e inmutables —precisamente aquellas sobre las que reposaba el edificio de la metafísica occidental— minó los fundamentos de esa metafísica. Toda crítica filosófica se inicia con un análisis del lenguaje. El equívoco de toda filosofía depende de su fatal sujeción a las palabras. Casi todos los filósofos afirman que los vocablos son instrumentos groseros, incapaces de asir la realidad. Ahora bien, ¿es posible una filosofía sin palabras? Los símbolos son también lenguaje, aun los más abstractos y puros, como los de la lógica y la matemática. Además, los signos deben ser explicados y no hay otro medio de explicación que el lenguaje. Pero imaginemos lo imposible: una filosofía dueña de un lenguaje simbólico o matemático sin referencia a las palabras. El hombre y sus problemas —tema esencial de toda filosofía— no tendría cabida en ella. Pues el hombre es inseparable de las palabras. Sin ellas, es inasible. El hombre es un ser de palabras. Y a la inversa: toda filosofía que se sirve de palabras está condenada a la servidumbre de la historia, porque las palabras nacen y mueren, como los hombres. Así, en un extremo, la realidad que las palabras no pueden expresar; en el otro, la realidad del hombre que sólo puede expresarse con palabras. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aisla; une. Invitación al viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia.

Sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia: en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar; fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior; lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas; creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea. Locura, éxtasis, logos. Regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Juego, trabajo, actividad ascética. Confesión. Experiencia innata. Visión, música, símbolo. Analogía: el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos, de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros pero hay quien afirma que no posee ninguno: el poema es una careta que oculta el vacío, ¡prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana! ¿Cómo no reconocer en cada una de estas fórmulas al poeta que la justifica y que al encarnarla le da vida? Expresiones de algo vivido y padecido, no tenemos más remedio que adherirnos a ellas —condenados a abandonar la primera por la segunda y a ésta por la siguiente. Su misma autenticidad muestra que la experiencia que justifica a cada uno de estos conceptos, los trasciende. Lao-tseu est un homme qui sait. Il touche le fond. Il parle le langage de l'évidence. Néanmoins, il n'est pas compris. "Le Tao qui s'exprime en mots n'est pas le véritable Tao. Combien petit ! Combien grand ! Combien insondable !...

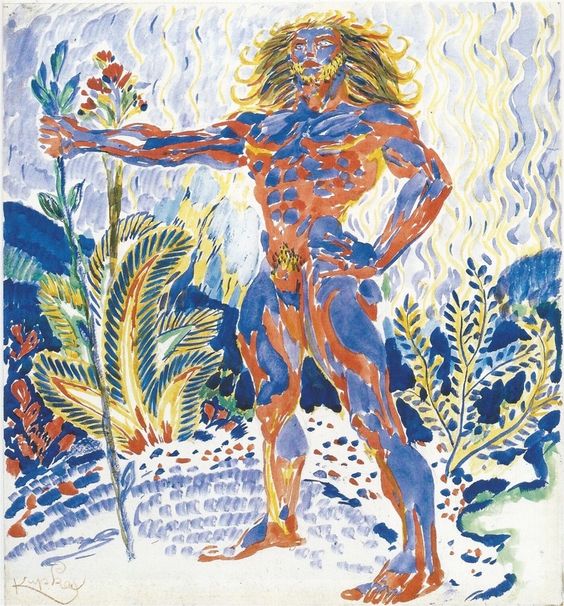

- Comment l'eau des fleuves fait-elle pour régner sur les torrents des hautes montagnes et les rivières ? - Parce qu'elle sait se tenir plus bas. "Travaillez par l'inaction. "A l'inaction tout est possible..." Annihiler son être, et son action, et l'univers vient à vous. Ses disciples taoïstes cultivèrent plus le côté magique que le côté moral. Un homme ainsi effacé n'est plus heurté ni par substances ni par phénomènes. Un chasseur, pour effrayer le gibier, mit le feu à une forêt. Tout à coup, il vit un homme qui sortait d'un roc. Cet homme ensuite traversa le feu posément. Le chasseur lui courut après. "Eh, dites donc. Comment faites-vous pour passer à travers le roc ? - Le roc ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? - Et on vous a vu passer aussi à travers le feu. - Le feu? Que voulez-vous dire par le feu ?" Ce taoïste parfait, complètement effacé, ne rencontrait aucune différence nulle part. D'autres fois, il vivait parmi les lions et les lions ne se rendaient pas compte qu'il était homme. Ils n'apercevaient rien d'étranger en lui. Telle est la souplesse que donne la compréhension de Tao. Tel est l'effacement suprême auquel tant de Chinois ont rêvé. A la fin, il reste l'âme. En chaque être, le corps peut connaître la déchéance et l'esprit la déficience. Demeure cette entité irréductible, palpitant là depuis toujours, qui est la marque de son unicité. A moins d'être entièrement submergée, anéantie par sa propre part de pulsions destructrices, l'âme est reliée au courant de vie en devenir - la Voie- , parce qu'elle relève du Souffle originel qui est le principe de vie même. Aum-âme, âme-Aum. Et surtout, étant la marque de l'unicité de chacun, elle est, par sa meilleure part, le don irremplaçable que chacun peut apporter à ce courant de vie en question, contribuant à ses possibilités de métamorphose et de transfiguration.

A la fin, il reste l'âme. Je n'oublie pas les trois ordres de Pascal que je fais miens. Dans l'indispensable triade corps-esprit-âme, je reconnais pleinement le rôle de base du corps et le rôle central de l'esprit. Mais du point de vue du destin d'un individu, encore une fois, c'est l'âme qui prime; elle qui est sa part la plus personnelle, donc la plus précieuse, l'état suprême de son être en quelque sorte. C'est à partir de cet état que chaque être est à même d'entrer en communion avec l'âme de l'univers. Il m'est donné de comprendre que la vraie bonté ne se réduit pas à quelques bons sentiments ou sympathies de circonstance, encore moins à une sorte d'angélisme naïf ou bonasse. Elle est d'une extrême exigence. Parce que le mal est dans le monde sous toutes ses formes, le plus terrifiant étant celui que les hommes infligent aux autres hommes. L'homme, cet être doué d'intelligence et de liberté est "capable de tout". Beaucoup d'âmes sont tendues vers l'élévation, sachant que là réside la vraie liberté. A l'autre bout de la chaîne, beaucoup d'autres, aveuglées par différents désirs, s'enfoncent dans la noirceur, d'une férocité et d'une cruauté sans borne. Ceux qui s'engagent dans la bonté auront à affronter les épreuves, souvent au prix de leur vie. Les chercheurs du vrai et du beau savent que sur la Voie, la souffrance est un passage obligé par lequel on peut atteindre la lumière.

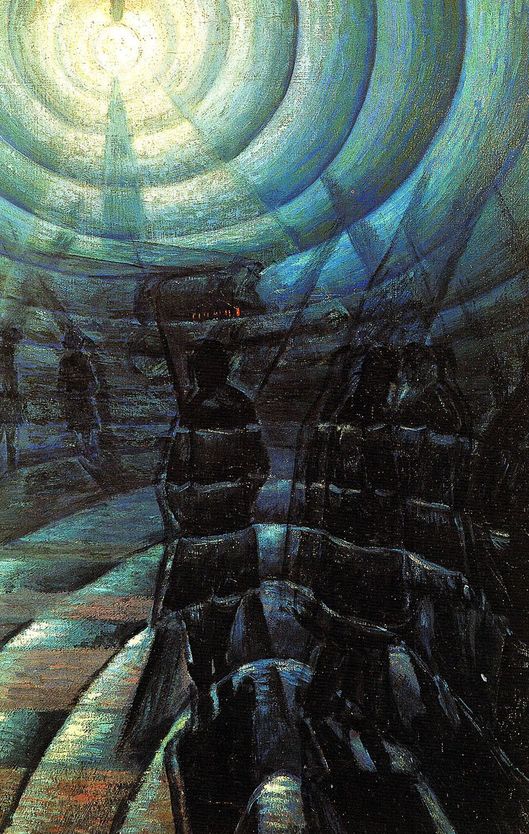

Dans le tragique d'un monde enténébré, au plus noir de la nuit, la moindre lueur est signe de vie, une luciole qui passe, une étoile qui file, un feu qui prend...Je dirais une fois encore que chaque âme, aussi fragile et minime soit-elle, est invitée à témoigner de son vécu, d'un destin entrelacé d'enchantement, d'allégresse, de douleur, de frayeur, de remords, de regrets. Tout est appel, tout est signe. Tel est le sens de la Voie, laquelle doit continuer sa marche de transmutation et reprendre un jour tout ce qui est de Vie. Cette folle générosité est celle de la révolte, qui donne sans tarder sa force d'amour et refuse sans délai l'injustice. Son honneur est de ne rien calculer, de tout distribuer à la vie présente et à ses frères vivants. C'est ainsi qu'elle prodigue aux hommes à venir. La vraie générosité envers l'avenir consiste à donner au présent.

La révolte prouve par là qu'elle est le mouvement même de la vie et qu'on ne peut la nier sans renoncer à vivre. Son cri le plus pur, à chaque fois, fait se lever un être. Elle est donc amour et fécondité, ou elle n'est rien. La révolution sans honneur, la révolution du calcul qui, préférant un homme abstrait à l'homme de chair, nie l'être autant de fois qu'il est nécessaire, met justement le ressentiment à la place de l'amour. Aussitôt que la révolte, oublieuse de ses généreuses origines, se laisse contaminer par le ressentiment, elle nie la vie, court à la destruction et fait se lever la cohorte ricanante de ces petits rebelles, graine d'esclaves, qui finissent par s'offrir, aujourd'hui, sur tous les marchés d'Europe, à n'importe quelle servitude. Elle n'est plus révolte ni révolution, mais rancune et tyrannie. Alors, quand la révolution, au nom de la puissance et de l'histoire, devient cette mécanique meurtrière et démesurée, une nouvelle révolte devient sacrée, au nom de la mesure et de la vie. Nous sommes à cette extrémité. Au bout de ces ténèbres, une lumière pourtant est inévitable que nous devinons déjà et dont nous avons seulement à lutter pour qu'elle soit. Par-delà le nihilisme, nous tous, parmi les ruines, préparons une renaissance. Mais peu le savent. Et déjà, en effet, la révolte, sans prétendre à tout résoudre peut au moins faire face. Dès cet instant, midi ruisselle sur le mouvement même de l'histoire. Autour de ce brasier dévorant, des combats d'ombres s'agitent un moment, puis disparaissent, et des aveugles, touchant leurs paupières, s'écrient que ceci est l'histoire. Les hommes d'Europe, abandonnés aux ombres, se sont détournés du point fixe et rayonnant. Ils oublient le présent pour l'avenir, la proie des êtres pour la fumée de la puissance, la misère des banlieues pour une cité radieuse, la justice quotidienne pour une vaine terre promise. Ils désespèrent de la liberté de l'espèce; refusent la mort solitaire, et appellent immortalité une prodigieuse agonie collective. Ils ne croient plus à ce qui est, au monde et à l'homme vivant; le secret de l'Europe est qu'elle n'aime plus la vie. Ces aveugles ont cru puérilement qu'aimer un seul jour de la vie revenait à justifier les siècles de l'oppression. C'est pourquoi ils ont voulu effacer la joie au tableau du monde, et la renvoyer à plus tard. L'impatience des limites, le refus de leur être double, le désespoir d'être homme les ont jetés enfin dans une démesure inhumaine. Niant la juste grandeur de la vie, il leur a fallu parier pour leur propre excellence. Faute de mieux, ils se sont divinisés et leur malheur a commencé : ces dieux ont les yeux crevés. Kaliayev et ses frères du monde entier refusent au contraire la divinité puisqu'ils rejettent le pouvoir illimité de donner la mort. Ils élisent, et nous donnent en exemple, la seule règle qui soit originale aujourd'hui : apprendre à vivre et à mourir, et, pour être homme, refuser d'être dieu. Au midi de la pensée, le révolté refuse ainsi la divinité pour partager les luttes et le destin communs. Nous choisirons Ithaque, la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l'action lucide, la générosité de l'homme qui sait. Dans la lumière, le monde reste notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même ciel que nous, la justice est vivante. Alors naît la joie étrange qui aide à vivre et à mourir et que nous refuserons désormais de renvoyer à plus tard. Sur la terre douloureuse, elle est l'ivraie inlassable, l'amère nourriture, le vent dur venu des mers, l'ancienne et la nouvelle aurore. Avec elle, au long des combats, nous referons l'âme de ce temps et une Europe qui, elle, n'exclura rien. Toutes les grandes actions et toutes les grandes pensées ont un commencement dérisoire. Les grandes œuvres naissent souvent au détour d'une rue ou dans le tambour d'un restaurant. Ainsi de l'absurdité. Le monde absurde plus qu'un autre tire sa noblesse de cette naissance misérable. Dans certaines situations répondre : "rien" à une question sur la nature de ses pensées peut être une feinte chez un homme. Les êtres aimés le savent bien. Mais si cette réponse est sincère, si elle figure ce singulier état d'âme où le vide devient éloquent, où la chaîne des gestes quotidiens est rompue, où le coeur cherche en vain le maillon qui la renoue, elle est alors comme le premier signe de l'absurdité.

Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, quatre heures de bureau, repas, sommeil et lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi sur le même rythme, cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le "pourquoi" s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. "Commence" ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne, ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient, avec le temps, la conséquence : suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d’écœurant. Ici je dois conclure qu'elle est bonne. Car tout commence par la conscience et rien ne vaut que par elle. Ces remarques n'ont rien d'original. Mais elles sont évidentes : cela suffit pour un temps, à l'occasion d'une reconnaissance sommaire dans les origines de l'absurde. Le simple "souci" est à l'origine de tout. De même et pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte. Mais un moment vient toujours où il faut le porter. Nous vivons sur l'avenir : "demain", "plus tard", "quand tu auras une situation", "avec l'âge tu comprendras". Ces inconséquences sont admirables, car enfin il s'agit de mourir. Un jour vient pourtant et l'homme constate ou dit qu'il a trente ans. Il affirme ainsi sa jeunesse. Mais du même coup, il se situe par rapport au temps. Il y prend sa place. Il reconnaît qu'il est à un certain moment d'une courbe qu'il confesse devoir parcourir. Il appartient au temps et, à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait demain, quand tout lui-même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde. Un degré plus bas et voici l'étrangeté : s'apercevoir que le monde est "épais", entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier. Au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointains qu'un paradis perdu. L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus puisque pendant des siècles nous n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions, puisque désormais les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde nous échappe puisqu'il redevient lui-même. Ces décors masqués par l'habitude redeviennent ce qu'ils sont. Ils s'éloignent de nous. De même qu'il est des jours où, sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère celle qu'on avait aimée il y a des mois ou des années, peut-être allons-nous désirer même ce qui nous rend soudain si seuls. Mais le temps n'est pas encore venu. Une seule chose : cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. Les hommes aussi sécrètent de l'inhumain. Dans certaines heures de lucidité, l'aspect mécanique de leurs gestes, leur pantomime privée de de ses rend stupide tout ce qui les entoure. Un homme parle au téléphone derrière une cloison vitrée; on ne l'entend pas, mais on voit sa mimique sans portée : on se demande pourquoi il vit. Ce malaise devant l'inhumanité de l'homme même, cette incalculable chute devant l'image de ce que nous sommes, cette "nausée" comme l'appelle un auteur de nos jours, c'est aussi l'absurde. De même l'étranger qui, à certaines secondes, vient à notre rencontre dans une glace, le frère familier et pourtant inquiétant que nous retrouvons dans nos propres photographies, c'est encore l'absurde. J'en viens à la mort et au sentiment que nous en avons. Sur ce point tout a été dit et il est décent de se garder du pathétique. On ne s'étonnera cependant jamais assez de ce que tout le monde vive comme si personne "ne savait". C'est qu'en réalité, il n'y a pas d'expérience de la mort. Au sens propre, n'est expérimenté que ce qui a été vécu et rendu conscient. Ici, c'est tout juste s'il est possible de parler de l'expérience de la mort des autres. C'est un succédané, une vue de l'esprit et nous n'en sommes jamais très convaincus. Cette convention mélancolique ne peut être persuasive. L'horreur vient en réalité du côté mathématique de l'événement. Si le temps nous effraie, c'est qu'il fait la démonstration, la solution vient derrière. Tous les beaux discours sur l'âme vont recevoir ici, au moins pour un temps, une preuve par neuf de leur contraire. De ce corps inerte où une gifle ne marque plus, l'âme a disparu. Ce côté élémentaire et définitif de l'aventure fait le contenu du sentiment absurde. Sous l'éclairage mortel de cette destinée, l'inutilité apparaît. Aucune morale ni aucun effort ne sont a priori justifiables devant les sanglantes mathématiques qui ordonnent notre condition. Dans ma vision du monde, la Nature, en tant qu'elle est animée, porteuse de profondes significations symboliques et métaphysiques, est l'Âme du monde; ou, pour être plus juste, elle en représente l'une des plus majestueuses expressions. Car, si l'Âme du monde se manifeste dans la Nature vivante, elle est aussi agissante dans notre âme, et dans les livres saints. C'est donc entre une cosmogonie spirituelle, la physica sacra des Anciens, une psychologie des profondeurs de la personne humaine et une théologie que se dessinent, à mes yeux, les contours de l'espace de l'expérience. Il me semble que cette expérience vise l'Âme du monde, mais aussi l'Un, l'Intellect, car tous se répondent mutuellement. Communier avec la Nature, cela signifie éprouver l'Intellect, l'intelligence universelle, dans la Nature. Cela signifie aussi sentir la chaleur de l'Âme du monde; et enfin cela signifie reconnaître, dans un au-delà des images, le non-image, dans un au-delà des pensées, le non-pensée. Cet au-delà est proprement l'Un solitaire de la tradition musulmane (ahadiyya), la déité sans nom, la Gottheit de la théologie des Rhénans. Autrement dit, l'expérience ne peut être dite. Elle demeure indicible et toutes nos tentatives pour dire ce qui en est l' "objet" (ou le Grand Sujet) se révèlent vaines. Non pas que la parole, le verbe soient eux-mêmes vains, mais ils n'ont pas le dernier mot. Ibn Arabi disait que "celui dont la langue et le cœur se taisent tous les deux purifie son "centre secret" (siir) et son Seigneur s'y révèle".

Le seul artiste engagé est celui qui, sans rien refuser du combat, refuse du moins de rejoindre les armées régulières, je veux dire le franc-tireur. La leçon qu'il trouve alors dans la beauté, si elle est honnêtement tirée, n'est pas une leçon d'égoïsme, mais de dure fraternité. Ainsi conçue, la beauté n'a jamais asservi aucun homme. Et depuis des millénaires, tous les jours, à toutes les secondes, elle a soulagé au contraire la servitude de millions d'hommes et, parfois, libéré pour toujours quelques-uns. Pour finir, peut-être touchons-nous ici la grandeur de l'art, dans cette perpétuelle tension entre la beauté et la douleur, l'amour des hommes et la folie de la création, la solitude insupportable et la foule harassante, le refus et le consentement. Il chemine entre deux abîmes, qui sont la frivolité et la propagande. Sur cette ligne de crête où avance le grand artiste, chaque pas est une aventure, un risque extrême. Dans ce risque pourtant, et dans lui seul, se trouve la liberté de l'art. Liberté difficile et qui ressemble plutôt à une discipline ascétique ? Qui le nierait ? Quel artiste oserait se dire à la hauteur de cette tâche incessante ? Cette liberté suppose une santé du cœur et du corps, un style qui soit comme la force de l'âme et un affrontement patient. Elle est, comme toute liberté, un risque perpétuel, une aventure exténuante et voilà pourquoi on fuit aujourd'hui ce risque comme on fuit l'exigeante liberté pour se ruer à toutes sortes de servitudes, et obtenir au moins le confort de l'âme. Mais si l'art n'est pas une aventure qu'est-il donc et où est sa justification ? Non, l'artiste libre, pas plus que l'homme libre, n'est l'homme du confort. L'artiste libre est celui qui, à grand-peine, crée son ordre lui-même. Plus est déchaîné ce qu'il doit ordonner, plus sa règle sera stricte et plus il aura affirmé sa liberté. Il y a un mot de Gide que j'ai toujours approuvé bien qu'il puisse prêter à un malentendu. " L'art vit de contrainte et meurt de liberté."Cela est vrai. Mais il ne faut pas en tirer que l'art puisse être dirigé. L'art ne vit que des contraintes qu'il s'impose lui-même : il meurt des autres. En revanche s'il ne se contraint pas lui-même, le voilà qui délire et s'asservit à des ombres. L'art le plus libre, et le plus révolté, sera ainsi le plus classique; il couronnera le plus grand effort. Tant qu'une société et ses artistes ne consentent pas à ce long et libre effort, tant qu'ils se laissent aller au confort des divertissements ou à celui du conformisme, aux jeux de l'art pour l'art ou aux prêches de l'art réaliste, ses artistes restent dans le nihilisme et la stérilité. Dire cela, c'est dire que la renaissance aujourd'hui dépend de notre courage et de notre volonté de clairvoyance.

Oui, cette renaissance est entre nos mains à tous. Il dépend de nous que l'Occident suscite ces contre-Alexandre qui devaient renouer le nœud gordien de la civilisation, tranché par la force de l'épée. Pour cela, il nous faut prendre tous les risques et les travaux de la liberté. Il ne s'agit pas de savoir si, poursuivant la justice, nous arriverons à préserver la liberté. Il s'agit de savoir que, sans la liberté, nous ne réaliserons rien et que nous perdrons, à la fois, la justice future et la beauté ancienne. La liberté seule retire les hommes de l'isolement, la servitude, elle, ne plane que sur une foule de solitudes. Et L'art, en raison de cette libre essence que j'ai essayé de définir, réunit, là où la tyrannie sépare. Quoi d'étonnant dès lors à ce que qu'il soit l'ennemi désigné par toutes les oppressions ? Quoi d'étonnant à ce que les artistes et les intellectuels aient été les premières victimes des tyrannies modernes, qu'elles soient de droite ou de gauche ? Les tyrans savent qu'il y a dans l’œuvre d'art une force d'émancipation qui n'est mystérieuse que pour ceux qui n'en ont pas le culte. Chaque grande œuvre d'art rend plus admirable et plus riche la face humaine, voilà tout son secret. VI. « En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, et ces contrariétés étonnantes qui se découvrent dans sa nature, et regardant tout l'univers muet, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin

de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il y deviendra en mourant, j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait emporté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans avoir aucun moyen d'en sortir; et sur cela j'admire comment on n'entre pas en désespoir d'un si misérable état. » (Pascal) (...) Pour moi, quand je regarde Paris ou Londres, je ne vois aucune raison pour entrer dans ce désespoir dont parle M. Pascal; je vois une ville qui ne ressemble en rien à une île déserte, mais peuplée, opulente, policée, et où les hommes sont heureux autant que la nature humaine le comporte. Quel est l'homme sage qui sera prêt à se pendre parce qu'il ne sait pas comme on voit Dieu face à face, et que sa raison ne peut débrouiller le mystère de la Trinité? Il faudrait autant se désespérer de n'avoir pas quatre pieds et deux ailes. Pourquoi nous faire horreur de notre être? Notre existence n'est point si malheureuse qu'on veut nous le faire accroire. Regarder l'univers comme un cachot, et tous les hommes comme des criminels qu'on va exécuter, est l'idée d'un fanatique. Croire que le monde est un lieu de délices où l'on ne doit avoir que du plaisir, c'est la rêverie d'un sybarite. Penser que la terre, les hommes et les animaux sont ce qu'ils doivent être dans l'ordre de la Providence, est, je crois, d'un homme sage (...) X. « S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et non les créatures. » (Pascal) Il faut aimer, et très tendrement, les créatures; il faut aimer sa patrie, sa femme, son père, ses enfants; et il faut si bien les aimer que Dieu nous les fait aimer malgré nous. Les principes contraires ne sont propres qu'à faire de barbares raisonneurs. J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand (un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis, n'a-t-il pas tous les droits d'être appelé fameux ?) que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue, et d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque.

Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? c'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Vous-même, mon cher ami, n'avez-vous pas tenté de traduire, en une chanson, le cri strident du Vitrier, et d'exprimer dans une prose lyrique toutes les désolantes suggestions que ce cri envoie jusqu'aux mansardes, à travers les plus hautes brumes de la rue ? |

Catégories

Tous

|

Flux RSS

Flux RSS