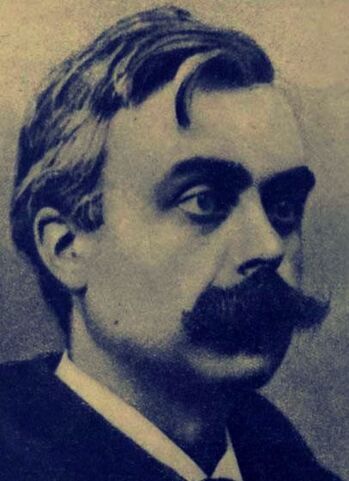

Dans son essai sur L'Armée nouvelle, Jaurès, au chapitre X, ne craint pas, dépassant les problèmes immédiats, d'aborder la métaphysique. Soucieux de ne point cabrer par une affirmation abrupte ceux qu'il voulait convaincre mais dont il connaissait et ne comprenait que trop les réflexes hostiles, il préféra le demi-mot, l'indication suggérée, et se borna aux mots que voici : " J'ai sur ce monde si cruellement ambigu une arrière-pensée sans laquelle la vie de l'esprit me semblerait à peine tolérable à la race humaine." "Ce monde si cruellement ambigu", c'est devant lui, sous ses pas, l'énorme question du Mal et de Dieu et de leur déroutante coexistence.

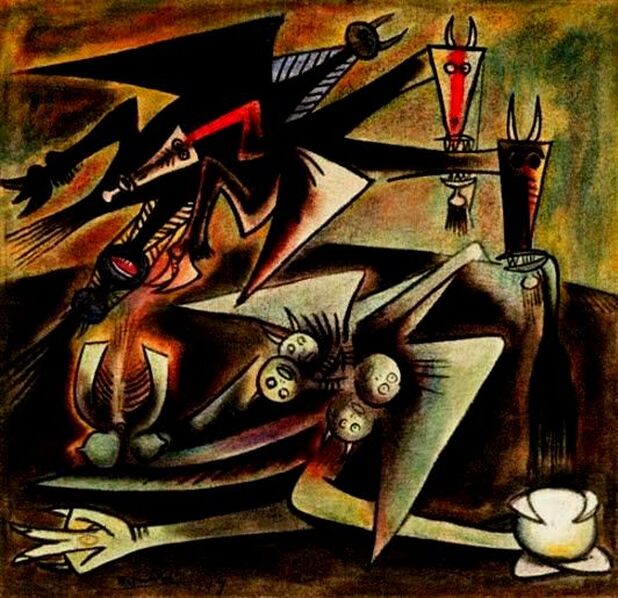

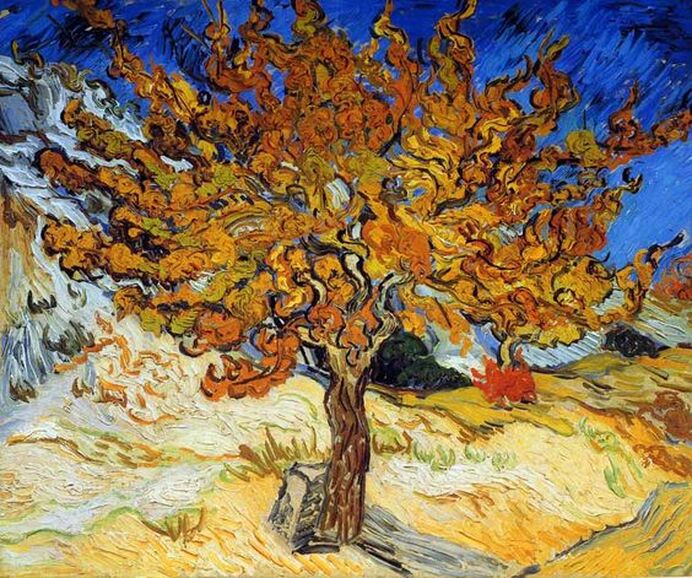

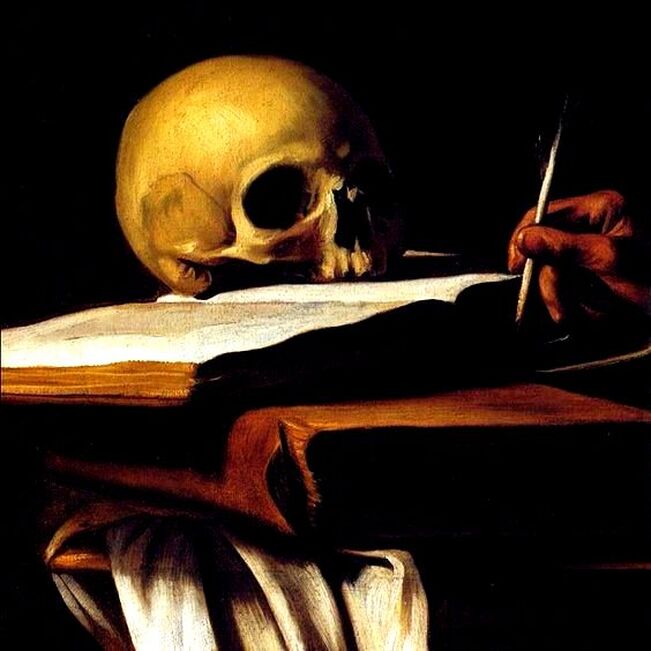

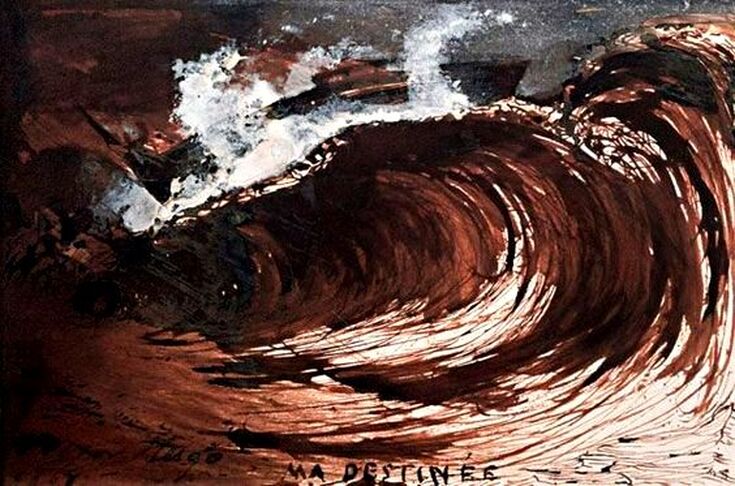

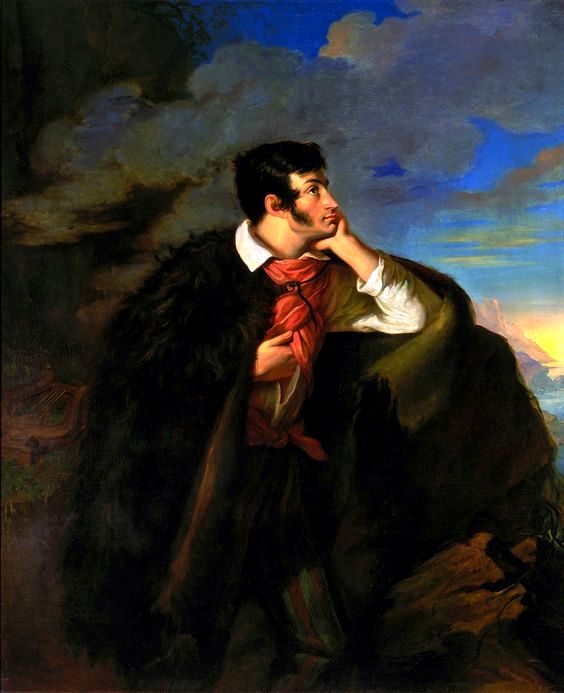

Aucune énigme quant au mal que les hommes se font à eux-mêmes et dont ils sont responsables dans l'atrocité des innocents, mais les enfants difformes, mais les microbes et les virus, mais les catastrophes naturelles ? " Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire", dit à Dieu une oraison dominicale. Vraiment ? Surabondent les documents photographiques pour confirmer - n'est-ce pas ?- ce verset, qu'ils viennent des Antilles, du Sahel ou de l'Ouganda. Le tremblement de terre de Lisbonne, le jour de la Toussaint 1755, quand les églises étaient pleines et que le massacre, en conséquence, fut particulièrement réussi, cet immense malheur collectif fit au moins un heureux : Voltaire, tant il apportait d'eau - de sang, veux-je dire- à son moulin grondant. "La Providence en a dans le cul", s'esbaudissait avec élégance le banquier genevois Du Pan, grand admirateur de l'homme des Délices, en savourant son Désastre de Lisbonne. Quittons ces altitudes pour redescendre à Hugo, Hugo le croyant, que telles sombres réalités effarent. A cette mère qui voit agoniser son enfant, Hugo prête ce cri qu'elle jette, ravagée, au visage du prête venu l'assister. "Qu'est-ce que votre Dieu fait pendant ce temps-là ?" Penché lui-même sur un berceau, le vieux poète qui apprend "l'art d'être grand-père", contemple ce tout-petit, repu après la tétée, qui dort et qui "rit aux anges". "Cette innocence souriant à l'infini (...). Si le malheur arrive, ce sera un abus de confiance." Et il arrivera, c'est certain, le malheur; parce que "c'est la vie", parce que la vie est ainsi faite. De Hugo encore, ces lignes écrites à Guernesey dans une lettre; "Il pleut; il pleut sur la mer. A quoi bon ? Le Sahara a soif et réclame. Ce n'est, tout bonnement, que l'histoire universelle, plus vraie et plus courte que celle de Bossuet." La Providence, écrit Marcel Légaut, est un postulat qu'aucun regard sur le monde tel quel "ne peut rendre même vraisemblable". Je me souviens du vieux Claudel sous les marronniers de Brangues. Je lui parlais du Mal; je l'interrogeais. Il regardait ailleurs, non pas en haut vers les feuilles et le ciel, mais du côté des grands tilleuls le long de la prairie. Il ne me répondait rien. Puis il se décida, bref et rude : "le casse-tête...Je ne sais pas. Je dis Oui dans le noir." L'abbé Pierre,dans son petit livre La Faim interpelle l’Église, s'impatiente, à juste titre et en honnête homme, des explications qui n'expliquent rien - à la Maritain dissertant sur ce Mal qui n'est que manque, absence, vide; le Bien seul existe; le Mal est insubstantiel, une irréalité. Qu'il aille un peu tenir ces propos, d'une parfaite technicité conceptuelle, à qui l'endure, dans sa chair, ce Mal, paraît-il privé d'être ! Un dieu créateur, un Dieu Père, un Dieu Amour, qui non seulement permet, mais organise ces abominations...Pas d'issue. Les branches de la pince referment sur nous leur prison hermétique : ou Dieu n'est pas le Bon Dieu, ou il n'est pas le Tout-Puissant. D'où le verdict de Camus : "La seule excuse de Dieu,c'est qu'il n'existe pas."

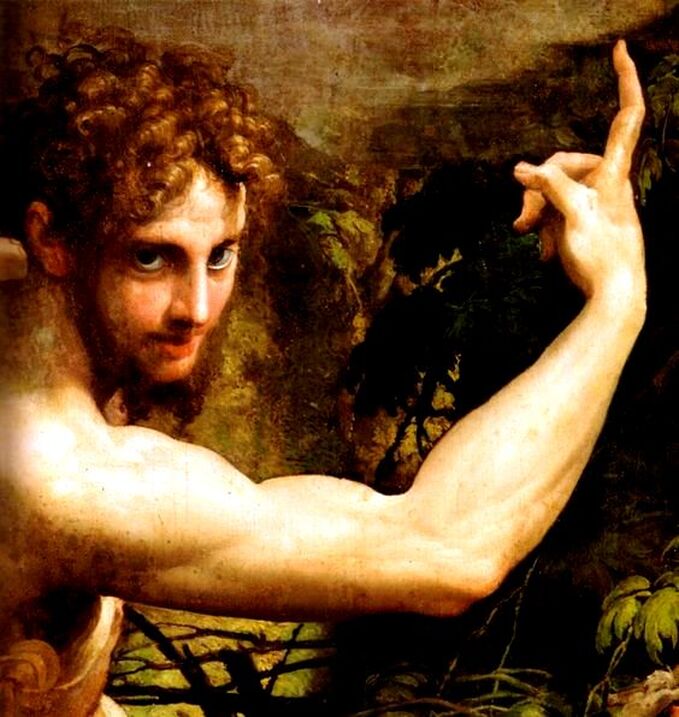

Schweitzer gémissait : "La nature est une tuerie (les créatures s'entre-dévorent, un meurtre permanent et universel). Comment comprendre que le même Dieu a fait cette nature terrifiante et nous a mis dans le coeur cette bonne volonté et cet amour ?" C'est poser comme il faut la question. Car les deux choses sont également vraies : un monde où règne la souffrance indue; et, non moins réelle, la connaissance par contact d'une force attractive et bonne, d'un pôle de tendresse et de générosité, d'un aimant-aimant; là se situe l'ambiguïté fondamentale. Le Nazaréen n'a rien dit sur le Mal. Il s'est contenté de s'y soumettre, allant droit au supplice en toute connaissance de cause; lorsqu'il monte à Jérusalem, il sait ce qui l'attend; il pouvait ne pas accomplir cette provocation qui aboutira pour lui à la croix. Mais il a pris délibérément ce parti dont il connaît d'avance la sanction. Tel est l'enchevêtrement du problème que quelqu'un m'a dit un jour; "Et si ce que l'on nomme incarnation et rédemption était le repentir de Dieu, sa participation volontaire à notre drame, pour nous montrer que c'est ainsi, qu'il n'y peut rien, que lui-même..." La vie, quoi qu'on en fasse, et quels qu'en soient les enchantements éphémères, est toujours, au total, sinistre. Etiemble, un des êtres les plus nobles que j'ai rencontrés, Etiemble naguère si violemment ennemi de la "Superstition", a répondu, en 1978, à une enquête sur le Christ en des termes où ne reparaît plus rien de son ancienne et furieuse aversion. Le crucifié, dit-il, je vois en lui à présent, "l'image exemplaire de notre misérable espèce". Au problème du Mal, écrivait Mauriac dans son Bloc-Notes le 25 décembre 1967, je n'ai jamais trouvé "aucune réponse qui puisse satisfaire ma raison"; mais, chrétien en dépit de tout, et pariant pour l'Espérance, je suis "comme un homme dont les vêtements sont en feu et qui se jetterait à la mer". L'Espérance, dit Sulivan, c'est "ce qui est au-delà de l'espoir". Une fois de plus laissons la parole à Hugo: Dieu, "c'est l'incompréhensible incontestable".

Flux RSS

Flux RSS