|

Stendhal semblait savoir que ce ne sont pas les écrivains les plus directs, assez rares malgré l'apparence, qui sont le mieux lus dans l'immédiat de leur manifestation. Il suffit de parler sans intermédiaire à ses contemporains pour être remis soit au lendemain soit aux calendes. Pour provoquer chez eux soit le haussement d'épaules du " encore un qui raconte sa vie", et n'avons-nous pas la nôtre, qu'on ne raconte pas - et pour cause ! - soit la moue du monsieur qui ne comprend pas car il y a aussi un hermétisme naturel. Celui de Stendhal est branché sur les mille et une pulsations du langage, ou plutôt du commerce amoureux. Pulsations qui l'alimentent, le font survivre à lui-même, sans le changer fondamentalement. Ce n'est pas le langage de Stendhal qui change, mais sa manière d'aller, de prendre vie entre deux courants d'air, comme s'il s'était retourné sur lui-même, dans un mouvement de soupçon, et Stendhal ne fût-il pas le premier à sentir ce vent-là passer - nous passons du génie de la folie au génie du soupçon, c'est ce qu'il écrit, à peu près, dans le Journal - langage ne s'attachant plus qu'à décrire minutieusement ces mille et une pulsations. Tropismes, déjà. Retirez les noms prénoms des personnages de Stendhal, mettez X. Y. Z. , vous obtenez un monde qui serait l'exact contraire de celui de Kafka, les êtres humains foisonnant, se multipliant, dans un désert privilégié. C'est ce qu'il y avait encore un peu d'espoir.

0 Commentaires

L'amour de la poésie n'est pas bien vu.

Ou trop bien vu. (C'est pire.) Il faudrait pouvoir s'en passer. Au nom de qui, de quoi ? Elle isole sa victime, l'asocialise, la rend folle. Tragiquement délaissée dans un monde bourré, saturé, de figurants passionnés, qu'ils disent, par autre chose. Quoi ? La politique ? L'érotisme ? Dieu ? Tout à la fois sans doute. Qui veut penser droit bloque le compteur. Poésie, c'est exil. On n'aime pas les exilés. Joyce, Musil, Artaud. On peut l'être en plein Paris. Il n'y a pas de géographie de l'exil. C'est être nulle part. N'importe où. Sur terre. Avant d'en faire partie. Intégrante. Dessous. Dedans. Poésie, c'est impossibilité d'être quoi que ce soit dans un monde qui ne cesse de nous demander notre identité. Notre fiche de futur dégringolé. L'intérêt est ailleurs. Sur la terre. Mais ailleurs. Cherchons.

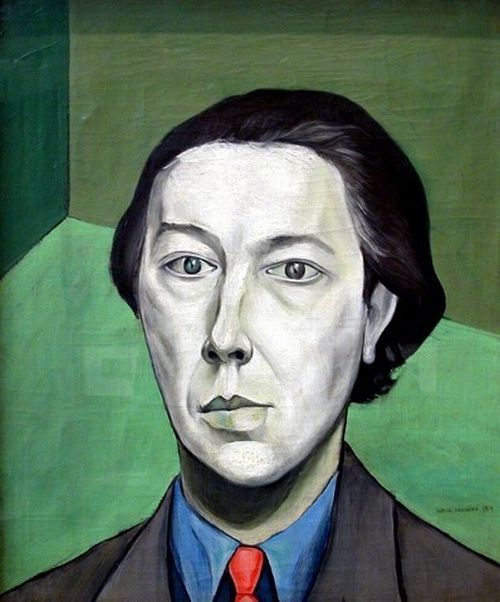

André Breton était une place forte. Un monument, rien moins qu'historique. Un lion que nous aurons un peu connu devenu vieux, nous autres, à peine nés aux heures flamboyantes du surréalisme. L'homme était de taille très suffisante pour assumer la fascination posthume qu'il exerçait. Ni simple ni soucieux de paraître ce que chacun voulait qu'il soit. Mais inaltérable, granitique, intact, victorieux. Aussi peu "sentimental" que possible, mais tout pénétré d'un sérieux catégorique; d'une incroyable courtoisie, à deux doigts de la flatterie la plus révolutionnaire; d'une solitude non pas hautaine, mais semblable à celle du rocher dans la tempête. D'où sa franchise, parfois terrible. Définitive. Sans pitié. Massive, comme lui qui pesait lourd sur cette terre qu'il avait élue lieu magique par excellence, contre le ciel et sa douteuse figuration. Cet homme de guerre qui n'aurait pas tué une mouche s'avérait d'une formidable intransigeance dès qu'il s'agissait de ce qui l'avait très vite concerné. Prononcer le mot "poésie" serait ici superflu. Il s'agissait de tout autre chose. De réinventer la vie quotidienne, à partir de ce qu'elle dégage d'insolite par elle-même. Sans autre intermédiaire qu'elle-même, prise et surprise dans son dévoilement absolu. Ni l'horreur qu'elle secrète ne lui était étrangère, ni l'indicible qu'il se faisait un beau devoir de retenir, contre la mort. Son flagrant délit de passion aidant, il n'aura pas laissé grand-chose à l'éternité cadavérique qui nous attend tous. Il aura fait le "plein", adoré ces moments contrariés, ces jeux entre la veille et le sommeil, la femme en signifiant l'ordre magique, cette navette permanente qui nous meut de jour et de nuit. Il aura été le fléau imperturbable de cette balance, ne se perdant jamais dans ce qui rendit fous, jusqu'au suicide, quelques-uns de ses plus admirables complices. Solide comme un bûcheron, et tout occupé à abattre les faux arbres qui cachent la forêt de Brocéliande. Breton en même temps que nous par ici, c'était une certitude. Elle nous manquera. L'intégralité, la fidélité, la raideur même de sa présence, nous étaient source vive. Il était à coup sûr le chef, le grand Indien de quelque chose d'essentiel qui nous travaille.

Il y avait en lui un paysan suprêmement cultivé. Rien du "gentleman-farmer" à la Gide. Mais une autorité noueuse, une force souveraine, totalement pour, ou contre, sans souci de quelque ombre de contestation chinoise à sa quête. N'admettant, non sans grogner, qu'une certaine fatigue, une difficulté à respirer, celle-là même qui devait l'emporter, semble-t-il. Avec, dans les intonations d'une voix magnifiquement timbrée, un je ne sais quoi de parisien, de "rayeur", sans la moindre vulgarité. Tranchant dans le vif de tout langage, de toute morale qui lui paraissaient à côté. Fort d'un merveilleux instinct de destruction, il avait foulé trop de mauvaises herbes pour s'en faire accroire par qui que ce soit. Le seul homme qu'il disait regretter : Benjamin Péret. Gageons que celui-là ne l'avait jamais trahi, mes plus chers amis s'y entendant. Il n'était plus question de travailler, d'écrire ("C'est trop douloureux"). En avait-il jamais été question ? Et son oeuvre n'est-elle pas - hors les indispensables Manifestes- comme un fervent éloge de la meilleure paresse, comme un admirable mariage entre tout et le rien, l'impensable capté dans son vol le plus haut, le plus libéré, le plus inutile ? André Breton donnait une extraordinaire impression de respect. Respect de tout ce qui se vit. Haine rien moins qu'aveugle de tout ce qui tend à dégrader les libertés de cette vie, qu'il jugeait bon - voire consolant- de prétendre la seule; que nous continuerons de juger à sa manière, dût notre voyage s'en trouver quelque peu assombri, perturbé, dans un monde où licence nous est donnée de douter s'il n'est pas plutôt fait pour les fauves que pour les hommes. Aimer ou ne pas aimer, voilà la question. Oui. La vie d'André Breton a merveilleusement répondu. |

Catégories

Tous

|

Flux RSS

Flux RSS